Los organoides cerebrales, versiones funcionales y en miniatura de estructuras reales del cerebro humano, son una nueva tecnología en crecimiento con extensas aplicaciones en investigación y, quizá en el futuro, también en medicina regenerativa. Pero al simular un órgano pensante, plantean un debate más allá de la ciencia: ¿podrían llegar a ser conscientes?

Se dice que es el objeto más complejo del universo. Es innegable: ningún modelo animal es capaz de representar fielmente el cerebro humano. Es así como surge la opción de recrearlo en el laboratorio mediante los organoides cerebrales o, más coloquialmente, minicerebros; una valiosa herramienta para la neurociencia que, sin embargo, corre el riesgo de quebrantar barreras éticas.

Los organoides son pequeñas estructuras producidas in vitro que pretenden replicar la conformación en 3D de órganos o tejidos reales y simular sus funciones. Se crean a partir de células madre pluripotentes, ya sean embrionarias o bien obtenidas a partir de células adultas como las de la piel, y que son capaces de generar cualquier tipo celular del organismo cuando se cultivan en presencia de las condiciones y estímulos químicos adecuados.

Los cultivos celulares son procedimientos habituales en los laboratorios desde mediados del siglo XX, pero la tecnología de los órganos en miniatura es un paso más allá que corona un siglo de avances: en 1912 el pionero en cirugía y trasplantes y premio Nobel Alexis Carrel escribía sobre los progresos en la búsqueda de “la solución al problema de la vida permanente de tejidos in vitro”. No fue hasta finales de siglo cuando los conocimientos sobre células madre y el desarrollo de matrices 3D como andamiaje para cultivos celulares impulsaron este campo.

Los numerosos avances culminaron en la producción de los primeros organoides hepáticos en 2006, y tres años más tarde en la creación de estructuras microscópicas que replicaban las vellosidades del intestino delgado. Después siguieron muchos otros. Hoy prácticamente no existe ningún órgano o tejido humano del que no se hayan creado organoides.

En el futuro se vislumbra el sueño de la medicina regenerativa: obtener tejidos y órganos de repuesto para trasplantes. Por el momento, los organoides ofrecen modelos biológicos humanos de alta fidelidad, más parecidos a nosotros que cualquier animal para investigar el desarrollo y el funcionamiento de los tejidos en la salud y en la enfermedad, y para ensayar nuevos tratamientos como alternativa a la experimentación animal.

Los organoides cerebrales permiten estudiar el neurodesarrollo y sus alteraciones, modelizar trastornos como la esquizofrenia o el autismo y probar fármacos contra el párkinson o el alzhéimer. Las nuevas tecnologías de análisis de la expresión genética en células individuales facilitan la identificación precisa de genes de enfermedades, y la introducción de genes externos aborda cuestiones evolutivas, como las diferencias entre nuestro cerebro y el de los simios o el de ramas extintas de la familia humana como los neandertales o los denisovanos.

Frente a los organoides que imitan un hígado o un riñón, los cerebrales se distinguen por una especial singularidad: simulan un órgano que piensa, siente, guarda memorias y es consciente de su existencia.

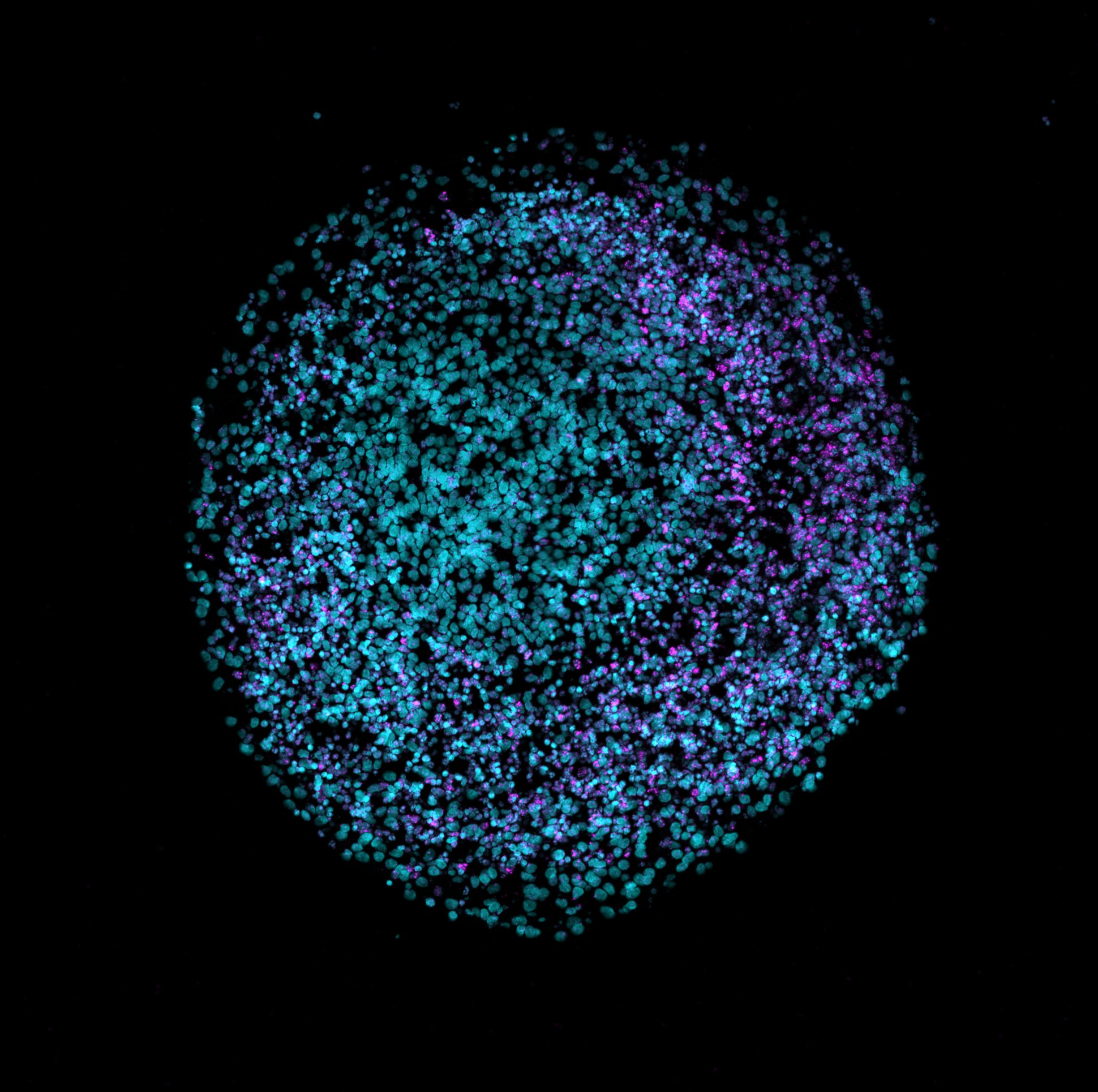

Imagen de microscopía de fluorescencia de una sección de un organoide cerebral humano. / Nreis1 / Wikimedia Commons

En 2008, el grupo de Yoshiki Sasai en el Instituto Riken de Kobe (Japón) cultivó células madre embrionarias para obtener estructuras tridimensionales autoorganizadas que simulaban las capas de la corteza cerebral. Fueron los primeros organoides cerebrales. En 2013 Jürgen Knoblich, Madeline Lancaster y sus colaboradores en la Academia Austriaca de Ciencias, la Universidad de Edimburgo y otras instituciones, lograban simular la organización de un cerebro de un embrión de hasta nueve semanas en organoides del tamaño de guisantes.

Por entonces, los autores de esta investigación aclaraban en la revista The Scientist que sus organoides no eran “cerebros en un tarro”, ya que la distancia a un cerebro completo adulto era abismal. Pero con el paso del tiempo y el refinamiento de la metodología, los minicerebros han ido perfeccionándose de modo sorprendente.

En cuanto a la estructura, se investigan diversas opciones para dotar a los organoides de vasos sanguíneos que distribuyan los nutrientes y el oxígeno por toda la masa celular, lo que permitiría cultivar y mantener minicerebros de mayor tamaño. También se ha logrado que los organoides generen vesículas ópticas, los rudimentos que dan lugar a la formación del ojo durante el desarrollo del embrión.

Al mismo tiempo, los avances en la funcionalidad demuestran el gran potencial de los organoides en la simulación cerebral. Desde la creación de los primeros minicerebros, ya se observó que sus neuronas se conectan unas a otras mediante sinapsis y tienen actividad eléctrica y química, enviando impulsos nerviosos similares a los de las células in vivo.

Los investigadores han trasplantado estos organoides humanos a ratones y ratas, consiguiendo que las células se mantengan vivas, se conecten al cerebro de los animales y reaccionen a estímulos como la luz o imágenes. En 2019, Madeline Lancaster logró que minicerebros humanos cultivados junto a médula espinal y fibras musculares de ratón se enlazaran a estas por sí solos e indujeran la contracción del músculo.

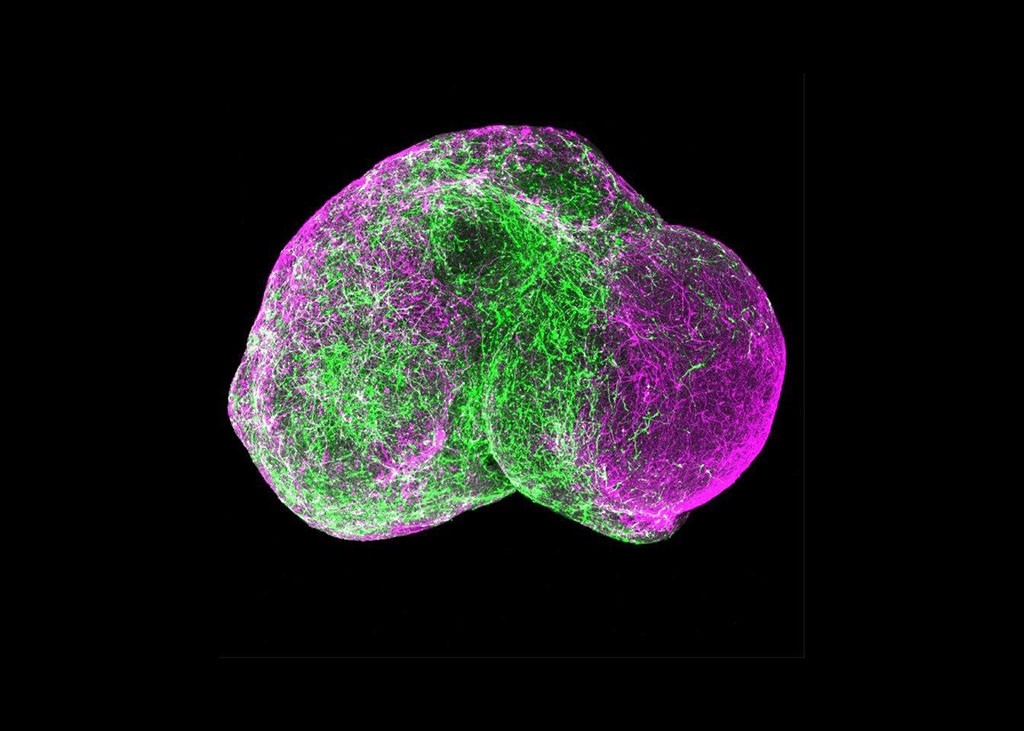

Aunque los minicerebros están infinitamente lejos del tamaño, la estructura y los 86 000 millones de neuronas de un cerebro adulto, son capaces de replicar diferentes tipos celulares y simular distintas regiones cerebrales que pueden combinarse en los llamados asembloides. A menudo se han comparado los organoides cerebrales con un cerebro fetal. En 2019, experimentos dirigidos por Alysson Muotri en la Universidad de California en San Diego mostraron una actividad eléctrica similar a la del cerebro de un bebé prematuro.

Imagen de microscopía de fluorescencia de un asembloide que modeliza distintos circuitos del cerebro frontal. / Pasca Lab, Stanford University / Wikimedia Commons

Trabajos como el de Muotri han suscitado un debate ético e incluso filosófico, ya que se adentra en un territorio inexplorado donde los conceptos son discutibles: en una conferencia, el investigador Thomas Hartung equiparaba la actividad eléctrica de sus organoides a “una clase primitiva de pensamiento”, aunque puramente mecánico, sin un significado; por el contrario, Lancaster negaba al diario The Guardian que pudiera hablarse de pensamientos.

Las proclamas sobre la similitud de los minicerebros con el cerebro fetal han levantado revuelo: el neurocientífico Christof Koch alertaba en Nature: “Cuanto más se acerquen al bebé prematuro, más deberían preocuparse”. Los bioeticistas Julian Koplin y Julian Savulescu sugerían “restringir la investigación con organoides cerebrales que se asemejen a los cerebros de fetos más allá de las 20 semanas de gestación; la estimación más temprana de cuándo se desarrolla la consciencia en los seres humanos”.

Si los organoides pasan los test de consciencia, deberíamos establecer una serie de directrices éticas para trabajar con ellos en el laboratorio

Sin embargo, la consciencia es otro concepto discutido, como lo es la manera de evaluarla. En su laboratorio, Muotri añadió anestésicos al medio de cultivo de los minicerebros. “Los organoides dejaron de producir ondas cerebrales, como le ocurre a un cerebro humano consciente”, cuenta a SINC. El investigador aclara que esto no es prueba de consciencia, pero tal vez sí de una forma rudimentaria.

Muotri, Koch y otros han descrito una serie de pasos para obtener pruebas de consciencia en los organoides, y cómo proceder en tal caso. “Sugerimos que si los organoides pasan los test, deberíamos establecer una serie de directrices éticas para trabajar con ellos en el laboratorio, de modo similar a como hacemos al trabajar con animales en investigación”, dice Muotri.

Voces como la del legista de la Universidad de Newcastle Joshua Jowitt tantean la posibilidad de que estos organoides reciban la protección legal del estatus de ‘persona’; tal vez como personas jurídicas, pero también se plantea una posible futura consideración como personas naturales; es decir, seres humanos. Según el bioeticista Tsutomu Sawai, de la Universidad de Hiroshima, este estatus clarificaría “qué usos son aceptables”.

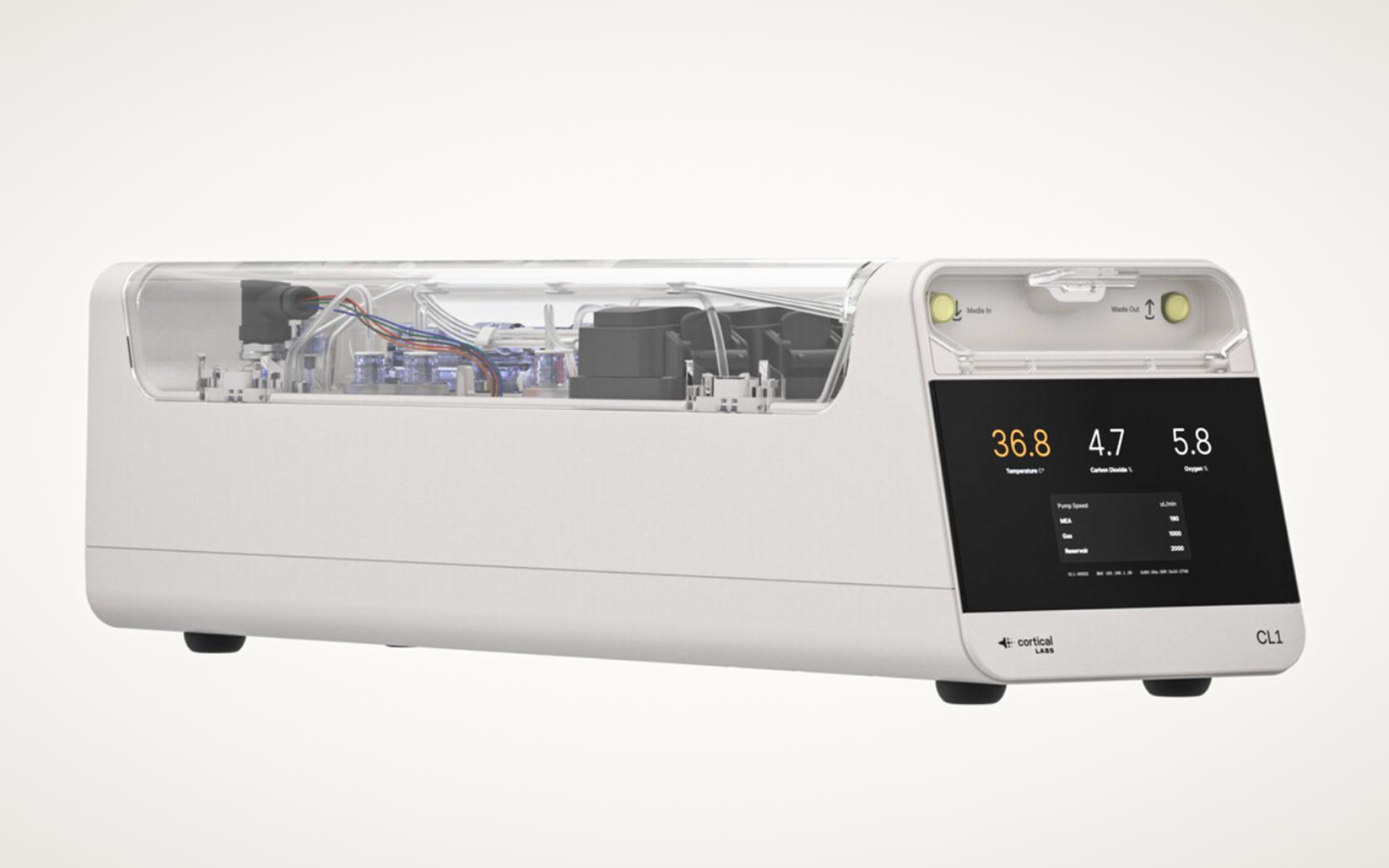

Biocomputadora CL-1 de Cortical Labs, basada en la conexión entre tejido de organoides cerebrales y microchips de silicio. / Cortical Labs

El revuelo ha aumentado con la conexión de los organoides a sistemas computacionales. En 2022 Brett Kagan, de la compañía australiana Cortical Labs, conectó organoides cerebrales a un sistema informático y los enseñó a jugar al Pong, un videojuego de tenis de los años 70. Kagan defendía que sus DishBrain eran los primeros minicerebros “sintientes”, ya que “responden a impresiones sensoriales a través de procesos internos adaptativos”.

Otros expertos cuestionaron esta proclama; pero Hartung, Kagan, Muotri y otros han definido una nueva frontera de la biocomputación que aspira a superar a la inteligencia artificial (IA): la “inteligencia organoide”. En la Universidad de Indiana, el equipo de Feng Guo trabaja en el Brainoware, un sistema de IA basado en organoides y microchips de silicio que ha sido entrenado para reconocer a distintos hablantes humanos. Cortical Labs ya comercializa una biocomputadora, CL-1, accesible también en la nube para desarrolladores.

Frente a estos impresionantes logros, lo cierto es que todavía hay grandes limitaciones por superar: las células de los organoides son versiones estresadas de las naturales, la formación de vasos sanguíneos aún es complicada, lo que causa hipoxia y necrosis; y falta avanzar en la fidelidad de los tipos celulares, la maduración y la generación de circuitos. De la superación de estos desafíos puede depender que los minicerebros lleguen a desplegar todo su insospechado potencial.