En el centro de la Patagonia argentina, un equipo de paleontólogos descubrió los restos bien conservados de un nuevo dinosaurio carnívoro de garras gigantes que vivió hace 70 millones de años. Entre sus mandíbulas, aún conservaba bien atrapada a su presa.

Hace unos 70 millones de años, en el corazón de lo que hoy es la Patagonia, un feroz depredador -de 7 metros de largo, con mandíbulas poderosas y garras en forma de hoz- dio su último gran mordisco. Así lo cree un equipo de paleontólogos argentinos que al desenterrar los fósiles excepcionalmente conservados de este dinosaurio carnívoro hasta ahora desconocido se llevaron una sorpresa: allí, apresado entre las mandíbulas, había un hueso perteneciente a otro animal. “Encontramos un húmero de un ancestro de un cocodrilo”, revela a SINC el paleontólogo Lucio M. Ibiricu. “Creemos que fue parte de su dieta”.

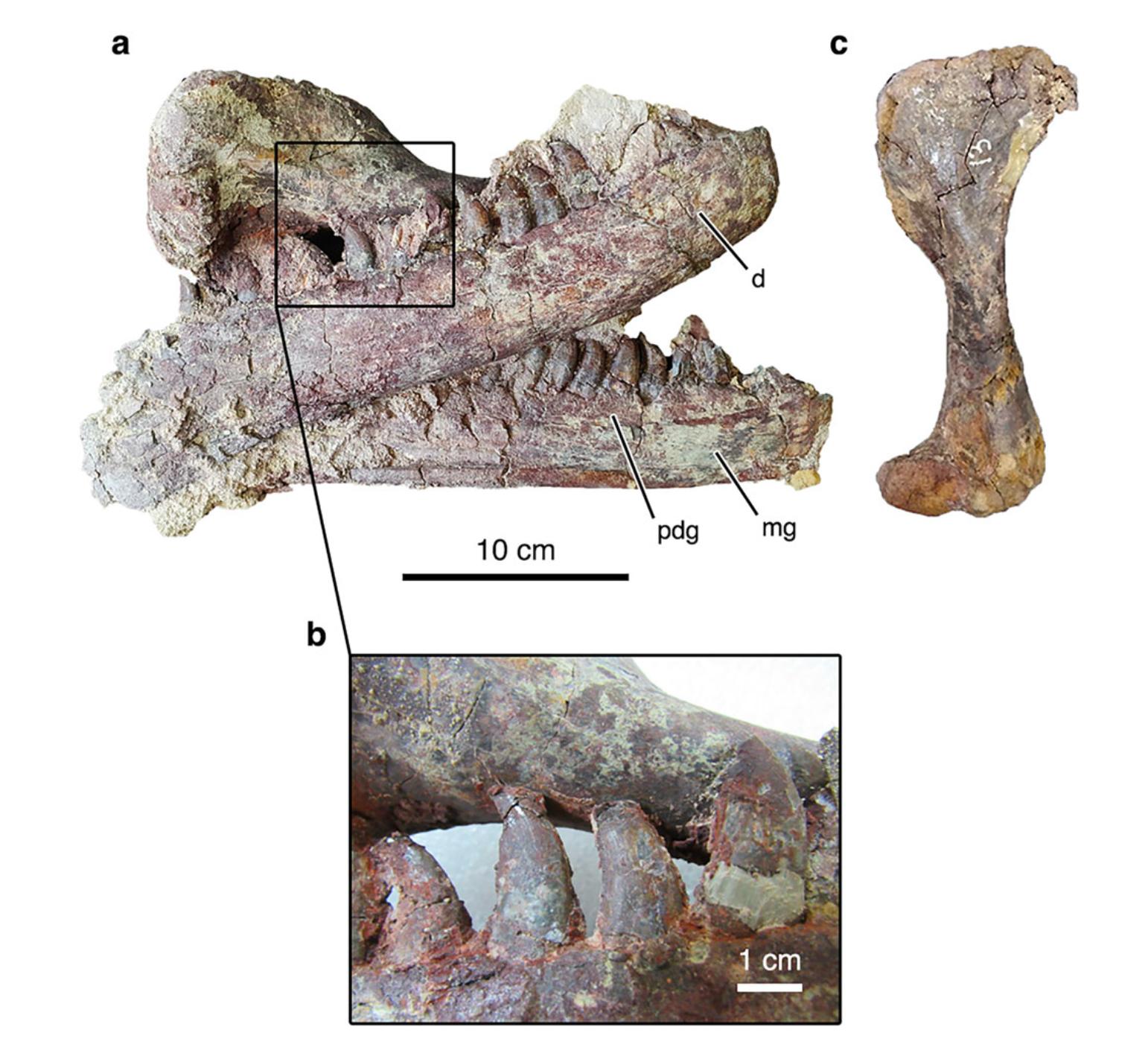

En un artículo publicado hoy en la revista Nature Communications, los científicos no descartan otros escenarios. Pero consideran que la hipótesis más sólida es la que indica que se trataría de la última cena de este gran dinosaurio. La refuerza, en especial, un detalle: en el húmero de cocodrilo encontrado se aprecian dos perforaciones compatibles con marcas de mordida.

El primer avistamiento de los restos de este depredador —y de su último bocado— se produjo en febrero de 2019, en la Formación Lago Colhué Huapi, en el centro-sur de la provincia de Chubut, una región que estos investigadores suelen recorrer con frecuencia. Durante una salida de exploración, uno de los miembros del equipo advirtió unos pequeños huesos que emergían del suelo, entre rocas y vegetación. “Advertí en una ladera un afloramiento de color distinto”, recuerda el geólogo Bruno Álvarez. “Me tendí en el suelo y vi que la forma se prolongaba dentro de la roca. Señalamos la ubicación para volver en la próxima campaña”.

Como otros megarraptóridos, Joaquinraptor casali tenía garras en forma de hoz. / Marcelo Luna

Y así lo hicieron. En abril de aquel año, los técnicos ampliaron la excavación con la ayuda de un martillo neumático y más fósiles aparecieron. “Ahí mismo nos dimos cuenta que era un dinosaurio carnívoro”, cuenta el técnico en paleontología Marcelo Luna, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

Durante los meses siguientes, los investigadores trabajaron sobre los materiales, los liberaron de la roca. Con martillos, pinceles y hasta herramientas de dentista, removieron los sedimentos y dejaron los huesos listos para el análisis en el laboratorio. “Es un proceso que consume mucho tiempo”, admite Ibiricu, investigador del Conicet en Instituto Patagónico de Geología y Paleontología de la ciudad de Puerto Madryn. “Además, lo hicimos con extremo detalle”.

Hasta que irrumpió la pandemia de la covid-19 y obligó a poner en pausa la investigación. Solo cuando la emergencia sanitaria cedió, los científicos retomaron el trabajo. El equipo examinó la parte posterior del cráneo alargado, el maxilar, las extremidades y las mandíbulas con los dientes proporcionalmente pequeños pero afilados, las costillas y las vértebras y arribaron a un diagnóstico: se trataba de una nueva especie de megarraptórido, es decir, un grupo de dinosaurios carnívoros, presentes en Asia, Australia y Sudamérica, que destacan por grandes garras en las manos. La bautizaron Joaquinraptor casali.

Un análisis microscópico de los huesos llevó la investigación todavía más lejos. Los estudios realizados por Ignacio Cerda, de la Universidad Nacional de Río Negro —especialista en paleo-osteo-histología o estudio del tejido óseo en fósiles— revelaron que al momento de morir este animal era un adulto joven: tenía por lo menos 19 años y aún no había alcanzado la madurez completa. “Creemos que podría haber seguido creciendo un poco más”, apunta Ibiricu.

Hace 70 millones de años, esta región en el centro de la Patagonia argentina era muy diferente a lo que es en la actualidad. En aquella época, no era un enorme desierto con grandes dunas, consecuencia de la acción del viento. Más bien, era una zona atravesada por ríos sinuosos y grandes planicies de inundación, un ambiente parecido a un gran estuario donde habitaban estos animales. “El clima era bastante cálido y húmedo”, describe Álvarez.

Por entonces, durante la última etapa de la “Era de los dinosaurios” —un período conocido como Maastrichtiano, la última edad del período Cretácico—, Joaquinraptor prosperó como un depredador tope justo antes de la extinción que hace 66 millones de años barrió a la gran mayoría de dinosaurios del planeta. Posiblemente, creen los científicos, fue uno de los últimos sobrevivientes de los megarraptóridos.

Este grupo de depredadores es uno de los más enigmáticos del hemisferio sur. En lugar de depender de una mordida aplastante, los megarraptóridos eran cazadores altamente especializados que se distinguían por esqueletos ligeros y brazos bien desarrollados terminados en garras largas y curvadas, como hoces en el primer y segundo dígito, con las que capturaban y desgarraban a sus presas.

Durante el Cretácico Superior, Sudamérica no albergaba una fauna homogénea. Diversos grupos de depredadores dominaban distintos territorios. Esto es lo que los paleontólogos llaman “provincialismo faunístico”. Como en la serie Game of Thrones (Juego de Tronos), cada territorio era gobernado por un “Señor” o soberano. El descubrimiento de Joaquinraptor refuerza la hipótesis de que la Patagonia central y sur era el dominio indiscutido de los megarraptóridos, mientras que en zonas más al norte de Sudamérica ese rol parece haber sido ejercido por los abelisáuridos, carnívoros de cráneo robusto y brazos diminutos.

A diferencia de lo que ocurre con los tiranosáuridos -la familia a la que pertenece el T. rex y que habitó el hemisferio norte-, el registro fósil de los megarraptóridos es muy fragmentario. Esto ha impedido un estudio detallado de las relaciones entre los miembros ya conocidos de esta familia, como Maip macrothorax, Murusraptor barrosaensis o Tratayenia rosalesi, también de la Patagonia argentina, y no ha permitido conocer bien su ubicación en el rompecabezas evolutivo.

De ahí la importancia del descubrimiento de este ejemplar de Joaquinraptor —catalogado como UNPSJB-PV 1112 y considerado el ejemplar más completo de su clado hasta la fecha— que ofrece una oportunidad única para resolver algunas de estas incógnitas.

Entre las mandíbulas de los fósiles de Joaquinraptor casali se conservó su último bocado: un hueso de un cocodrilo. / UNPSJB

Por ejemplo, los paleontólogos quieren saber por qué los megarraptóridos sudamericanos, como las especies Megaraptor namunhuaiquii, Aerosteon riocoloradensis y Orkoraptor burkei, entre otras, alcanzaron tallas mucho mayores que sus parientes más antiguos y lejanos, como Australovenator wintonensis y Fukuiraptor kitadaniensis, hallados en Australia y Japón, respectivamente.

El estadounidense Matthew Lamanna, del Carnegie Museum of Natural History, uno de los científicos del estudio, sostiene que los megarraptóridos sudamericanos experimentaron un notable aumento de tamaño poco después de dispersarse desde Australia hacia Sudamérica, presumiblemente a través de la Antártida. Ese salto fue drástico: de animales de unos 5 metros de largo y 300 kilos de peso, pasaron a superar los 7 metros y rozar la tonelada. O más.

A la hora de nombrar una nueva especie, los paleontólogos suelen hacer referencia a una característica morfológica o al lugar del hallazgo. De ahí los nombres de dinosaurios como Patagotitan (“titán de la Patagonia”) o Carnotaurus (“toro carnívoro”, por sus dos pequeños cuernos sobre los ojos).

En este caso, la designación de Joaquinraptor estuvo signada por una tragedia personal: la muerte del hijo del paleontólogo Lucio Ibiricu, Joaquín, tras un nacimiento prematuro. “El equipo decidió llamar de manera informal ‘Valle Joaquín’ a la zona donde se encontraban estos fósiles, en homenaje a mi hijo”, recuerda este investigador. “Tiempo después, cuando llegó el momento de bautizar la especie, se me ocurrió el nombre Joaquinraptor y lo compartí con el resto del equipo. Todos estuvieron de acuerdo”.

Y así quedó Joaquinraptor casali, denominación que también reconoce las contribuciones del geólogo Gabriel Casal, director del Laboratorio de Paleontología de Vertebrados ‘Dr. Rubén Martínez’ (UNPSJB) y especialista en tafonomía, es decir, la disciplina que busca entender qué le ocurrió a un organismo desde el momento de su muerte hasta el hallazgo de sus restos. “La excepcional preservación de estos fósiles se explica por un rápido enterramiento del animal y de su presa. Lo más probable es que un río los arrastrara tras la muerte y los cubriera enseguida con sedimentos”, indica Casal.

Los fósiles de Joaquinraptor casali fueron descubiertos en el centro de la Provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. / UNPSJB

Fue un momento de suerte para los paleontólogos ocurrido hace 70 millones de años. Los fósiles encontrados suelen ser apenas una huella mínima de un universo biológico inmenso: se estima que menos del 1 % de los organismos que vivieron llega a fosilizarse. En este caso, el espécimen hallado de Joaquinraptor es solo uno de cientos de miles, incluso millones de individuos de esta especie que se sucedieron a lo largo de generaciones.

Conscientes de lo excepcional que resulta encontrar un fósil tan completo y bien preservado, los investigadores registraron cada detalle con fotografías y construyeron un modelo digital. Próximamente, anuncian, explorarán la anatomía endocraneana: intentarán reconstruir su cerebro para indagar en su olfato, su audición y su visión. “Para eso vamos a realizar tomografías de los fósiles y quizá en el futuro réplicas”, explica la geóloga Noelia Cardozo, integrante del equipo.

Los científicos no se cansan de hablar de este dinosaurio y su último bocado. “Consideramos que es uno de los hallazgos más importantes de nuestro laboratorio”, reconoce Luna. “Hemos encontrado los restos de una gran variedad de organismos. En aquellas campañas, acampamos muy cerca de la excavación. Recuerdo pensar que éramos los primeros humanos en ver los huesos de un animal que había vivido hace 70 millones de años. Me sentí un privilegiado”.

Referencia:

Lucio M. Ibiricu et al. “Latest Cretaceous megaraptorid theropod dinosaur sheds light on megaraptoran evolution and palaeobiology”. Nature Comm. 2025