Aunque la vida en la Tierra obedece a una única dirección molecular, algunos científicos están explorando su reflejo especular. Pero el experimento, que podría dar lugar a formas biológicas no reconocibles por el sistema inmunitario, genera inquietud.

En muchos países del mundo se conduce por la derecha, pero en otros, como Reino Unido, se conduce por la izquierda. Ambos sistemas para la regulación del tráfico coexisten en nuestro planeta, pero nunca en un mismo territorio. Si así fuera, seguramente se desataría el caos. Habría multitud de accidentes porque nadie sabría cómo conducir o por dónde ir. Sería imposible sostener estas dos maneras de organizar el tránsito de vehículos.

Esta analogía —aunque simple— puede usarse para explicar qué es la vida especular, por qué hasta ahora no ha prosperado en el planeta y por qué su posible generación está inquietando tanto a los científicos últimamente.

Por razones aún desconocidas, ya sea por azar o por alguna causa evolutiva, toda la biología conocida sigue un mismo patrón molecular. Los organismos que habitan nuestro planeta comparten una configuración específica: utilizan aminoácidos de tipo L (levógiros) y azúcares en forma D (dextrógiros) en su ADN y ARN.

A esta uniformidad se le denomina quiralidad homogénea u homoquiralidad. Sin embargo, en una forma alternativa de vida —una especie de reflejo especular de la nuestra— podrían existir microorganismos que emplearan aminoácidos D y azúcares L, lo que se conoce como quiralidad invertida o inversa.

Sobre este fenómeno ha hablado en profundidad Luis Gómez-Hortigüela Sainz, científico titular del CSIC en el Grupo de Tamices Moleculares del Instituto de Catálisis y Petroleoquímica y autor del libro La quiralidad: El mundo al otro lado del espejo.

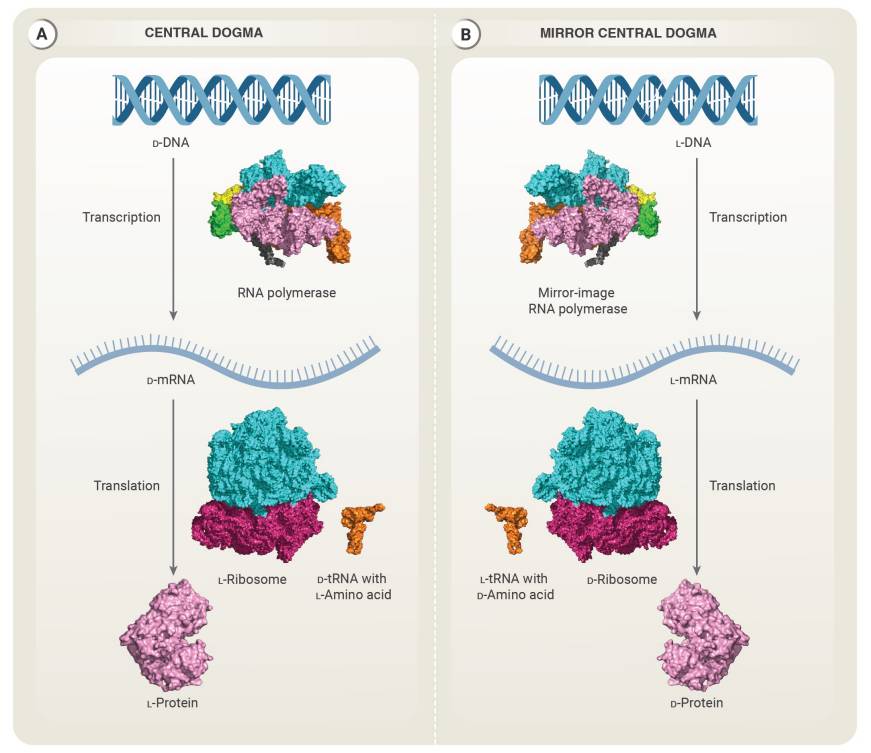

La biología molecular natural usa ADN-D y proteínas-L. La vida espejo usaría ADN-L para generar proteínas-D, invirtiendo toda la maquinaria genética. / JCVI

“La quiralidad se manifiesta desde el nivel más fundamental de la existencia, en las partículas subatómicas y en la prevalencia de la materia sobre la antimateria tras el Big Bang, que dio lugar a un universo compuesto por materia”, explica a SINC Gómez-Hortigüela. Añade que esta asimetría también se refleja en el ámbito biológico, a través del reconocimiento molecular específico entre especies quirales, con el plegamiento característico de la alfa-hélice en las proteínas y la estructura de doble hélice del ADN, ambas orientadas en un único sentido.

El bioquímico explica que el fenómeno incluso se expresa en el nivel anatómico de los seres vivos, donde, por ejemplo, a pesar de ser igualmente funcionales, los seres humanos suelen presentar “una mayor habilidad en la mano derecha que frente a la izquierda, o en la compartimentación funcional de los hemisferios del cerebro, cada uno con sus funciones características”.

Varios autores han planteado la creación de vida especular como un objetivo a largo plazo, que podría alcanzarse en las próximas décadas. Construir organismos a partir de versiones simétricas de las biomoléculas abriría nuevas posibilidades en biología sintética, con formas resistentes a enzimas naturales, depredadores, virus o antibióticos actuales. Sin embargo, en los últimos meses se ha instado a detener este tipo de experimentación debido a sus posibles implicaciones negativas.

El pasado mes de diciembre un grupo formado por 38 investigadores de EE UU, China, Brasil, India, Japón, Singapur, Alemania, Reino Unido y Francia, entre los que se incluían dos premios Nobel, publicaron en la revista Science un informe técnico de 300 páginas sobre los riesgos potenciales de desarrollar bacterias espejo.

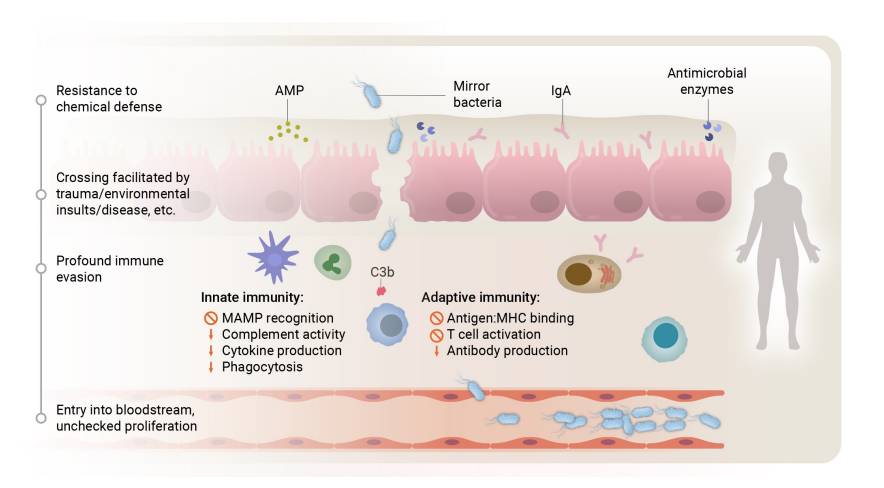

El análisis deja entrever que si estas formas se desarrollaran, muchas defensas inmunitarias básicas podrían fallar, dejando a una amplia gama de organismos vulnerables a las infecciones, ya que el sistema inmunitario en humanos, animales y plantas depende del reconocimiento de formas moleculares específicas en las bacterias.

Desde el Instituto J. Craig Venter (JVCI), que ha auspiciado el trabajo, comparten con SINC algunas declaraciones de sus autores más destacados.

John Glass, quien dirigió el equipo del JCVI que creó la primera célula bacteriana sintética mínima, alerta de que “un organismo autorreplicante, construido a partir de componentes espejo —capaz de autosostenerse y multiplicarse en la naturaleza—, probablemente resultaría invisible para muchos de los procesos que la naturaleza ha desarrollado para mantener a raya a una especie”. Por ello, considera que es vital evitar dichos riesgos antes de que se materialicen.

Considerando la posibilidad de escape y las consecuencias potencialmente catastróficas de que las bacterias espejo se introdujeran en el medio ambiente, ni siquiera deberíamos intentar desarrollarlas

Greg Winter, biólogo sintético e inmunólogo de la Universidad de Cambridge, premio Nobel de Química en 2018, es uno de los autores del informe. El científico advierte: “Considerando la posibilidad inherente de escape y las consecuencias potencialmente catastróficas de que las bacterias espejo se introdujeran en el medio ambiente, ni siquiera deberíamos intentar desarrollarlas”.

Ilustración del proceso de generación bacteriana a partir de componentes naturales (A), sintéticos (B) y sus equivalentes especulares sintéticos (C), culminando en una bacteria espejo viva. / JCVI

Jack Szostak, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2009 y profesor en el Departamento de Química de la Universidad de Chicago, admite que al principio era escéptico sobre el peligro que podrían representar las bacterias espejo. Sin embargo, tras analizar los posibles riesgos, ahora considera que “podrían propagarse entre especies y entornos, ser resistentes a la depredación e invisibles para el sistema inmunitario”.

La postura actual de Szostak es especialmente alarmante, llegando a asegurar que si se generaran bacterias espejo “robustas” y se liberaran en la naturaleza (o bien se escaparan de su contención), el resultado podría ser “un daño catastrófico e irreversible, quizás mucho peor que cualquier desafío que hayamos enfrentado anteriormente, y mucho más allá de nuestra capacidad de mitigación”.

El riesgo de la vida especular radica en su posible escape y propagación, aunque solo sería viable si contara con sistemas genéticos de conversión molecular

Mario Mencía, profesor titular en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa de la Universidad Autónoma de Madrid, también considera que la principal preocupación, en caso de llegar a crear vida especular, sería el escape de esas bacterias del laboratorio y su expansión en el medio ambiente. “Si esa bacteria fuese capaz de nutrirse de los componentes estándar y transformarlos en componentes especulares, es muy probable que tuviera un gran impacto en el ecosistema. Y nosotros formamos parte de ese ecosistema: el riesgo de infección sería muy serio y representaría la amenaza más inmediata”, advierte a SINC.

No obstante, aclara que solo podría sobrevivir si se le incorporaran sistemas genéticos capaces de convertir L-aminoácidos en D, D-glúcidos en L, etc. “En ese caso sí podría propagarse sin control. Si no contara con esos mecanismos de conversión, efectivamente, no tendría un nicho ecológico”, matiza.

Los marcos actuales de bioseguridad y bioética, como las guías del NIH o el Protocolo de Cartagena, pueden actuar como barreras frente al desarrollo de este tipo de vida. Sin embargo, en la práctica, solo afectan a los países y sistemas científicos que deciden seguirlos. Como advierte Mencía, “puede haber países o grupos de interés que no se sometan a dichos protocolos”. Incluso si se establece algún tipo de coordinación o supervisión internacional, siempre existe la posibilidad de que una empresa, grupo o nación los ignore, como ya ha ocurrido en otros contextos.

Algunos científicos han planteado que pudo existir una forma primitiva de vida especular —una ‘biosfera espejo’— que fue desplazada o extinguida por la biología actual. Existen teorías que sugieren una selección aleatoria o determinada por alguna simetría física o cósmica que favoreció una quiralidad sobre la otra.

Entre ellas destaca la propuesta de Paul Davies, quien habla de una ‘biosfera en la sombra’. Según este investigador, la vida pudo surgir más de una vez en la Tierra, generando formas bioquímicas distintas que no somos capaces de detectar. Estas podrían habitar nichos extremos —como zonas con alta radiación ultravioleta o ambientes tóxicos con arsénico— y resultar invisibles a los métodos diseñados para identificar la quiralidad estándar.

En su libro The Eerie Silence, Davies sostiene que si la vida ha surgido varias veces en nuestro planeta, es probable que también lo haga en otros con condiciones similares, aunque no necesariamente con la misma base química. Esto incluiría formas biológicas con quiralidad inversa. Para detectarlas, propone realizar pruebas de quiralidad que identifiquen desequilibrios —como un exceso de D-aminoácidos o L-azúcares— y medir la polarización circular de la luz reflejada por organismos, ya que la homoquiralidad genética genera señales ópticas específicas cuya inversión produciría firmas completamente distintas.

Luis Gómez-Hortigüela coincide en que la vida extraterrestre podría presentar cualquiera de las dos versiones especulares. Opina que si se lograra crear vida especular artificial que funcionase igual que la nuestra, se confirmaría su viabilidad universal. Pero si no lo hiciera, eso podría deberse a una asimetría fundamental del universo que, como “un imperativo cósmico”, impone la quiralidad actual como única opción viable. En cualquier caso, el investigador apunta que aún permanece el misterio de la razón última por la que la vida de la Tierra ha adoptado una determinada quiralidad.

Desde el JCVI reconocen que las biomoléculas espejo —como los ácidos nucleicos y las proteínas con quiralidad invertida— presentan aplicaciones científicas y terapéuticas prometedoras, como los aptámeros, la biocatálisis, la visualización de fagos o la incorporación de D-aminoácidos en péptidos sintéticos y fármacos proteicos. Por eso defienden que se siga investigando en este campo, ya que estas moléculas no implican directamente la creación de bacterias espejo y aportan un gran valor a la ciencia básica.

Las biomoléculas espejo podrían tener aplicaciones útiles sin representar un riesgo, salvo que se utilicen para crear organismos vivos, lo que sí implicaría una amenaza potencial

La opinión de Mencía va en la misma línea. El investigador sostiene que podemos desarrollar biomoléculas espejo sintéticas con aplicaciones potenciales en terapias o materiales. “Como no provienen de ningún ser vivo, no representan peligro. El riesgo aparecería si se avanza hacia la creación de un organismo vivo con moléculas espejo como componentes”, alerta.

Sea como fuere, la comunidad científica continuará dialogando respecto al tema en el Mirror Biology Dialogues Fund (MBDF), un fondo creado para evaluar los riesgos de esta vida especular y explorar los siguientes pasos que se pueden tomar para minimizarlos.