Una ola de graves incendios lleva ya varias semanas afectando a diferentes regiones de España y concentrando, como es natural, la atención de la ciudadanía, los medios de comunicación, los expertos y la esfera política. Son muchos los que buscan los porqués de la intensidad y voracidad del fuego, que ha arrasado más de 400 000 hectáreas.

Lo que está ocurriendo este año es absolutamente excepcional: en apenas quince días del mes de agosto se ha quemado más que todo lo quemado en cinco años (2019, 2020, 2021, 2023 y 2024; el 2022 fue también bastante severo, con casi 300 000 ha). Hay que remontarse hasta fines del pasado siglo para ver años donde se superaran las 400 000 hectáreas (1978, 1985, 1989 y 1994), obviamente con muchos menos medios y conocimiento del problema que ahora.

Los incendios han ocupado la mayor parte de mis esfuerzos profesionales en los últimos 40 años, sobre todo en el ámbito de la detección de condiciones de riesgo y efectos del fuego por teledetección. Y desde ese conocimiento, y con los datos en la mano, trataré de analizar en este artículo por qué los incendios han sido tan graves este verano y por qué se han producido sobre todo en ciertas zonas de España, como Galicia, Extremadura y Castilla y León.

Algunas de las explicaciones que se han dado hasta ahora tienen que ver con los pirómanos. Pero ¿dónde se esconden esos pirómanos el resto del año? ¿Por qué aparecen algunos años, como el actual, y no en otros? Por ejemplo, en todo el 2024 se quemaron 42 600 ha, apenas el 10% de lo que se ha quemado en lo que llevamos de año.

Otros argumentos tienen que ver con el abandono de la ganadería tradicional, la legislación coercitiva sobre gestión forestal, el escaso aprovechamiento económico de los montes y la falta de medios, entre otros. Factores que, sin duda, han influido en la incidencia del fuego.

Otros argumentos tienen que ver con el abandono de la ganadería tradicional, la legislación coercitiva sobre gestión forestal y el escaso aprovechamiento económico de los montes

A estos factores estructurales hay que añadirle los meteorológicos: estamos en un año excepcional, con una abundante precipitación primaveral (por tanto, con alta productividad vegetal), un año de junio anómalamente caluroso y seco, un julio seco pero no muy caluroso y un agosto marcado por continuas y extremas olas de calor.

Pero tampoco podemos olvidar un factor estructural fundamental: la cultura del riesgo. Vivimos en un planeta que alberga fenómenos naturales catastróficos para el ser humano, que ha lidiado con ellos según su sabiduría y técnica mejoraba, casi siempre a base de reducir la vulnerabilidad, esto es, de desarrollar la capacidad de resistir al evento y recuperarse del mismo.

Para determinar el riesgo de incendio, como en cualquier otro riesgo, debemos de tener en cuenta tres elementos: peligro, exposición y vulnerabilidad. En pocas palabras, el peligro indica la probabilidad de que algo se queme; la exposición, la cercanía a las personas y bienes susceptibles de quemarse, y la vulnerabilidad, la capacidad de que el evento cause más o menos daños.

Para determinar el riesgo de incendio, como en cualquier otro riesgo, debemos de tener en cuenta tres elementos: peligro, exposición y vulnerabilidad

¿Tenemos cultura del riesgo en España? ¿Cuántas danas, apagones, erupciones volcánicas e incendios extremos necesitamos para que los niños lo estudien en los colegios, para que los municipios tengan planes de prevención, para que las autoridades con competencias en protección civil, tanto en el ámbito nacional como autonómico, se coordinen?

El pasado marzo presentamos en mi universidad los resultados de un proyecto sobre riesgo de incendio (FirEUrisk) en el que han participado 36 grupos de investigación de 17 países, con una financiación global de algo más de 10 millones de euros. Desde el inicio del proyecto hemos estado en contacto con gestores y administraciones, intentando contar con su apoyo y buscando transferir los resultados que se iban obteniendo al mundo operativo.

En la reunión final, invitamos a los responsables de la extinción y gestión de incendios, tanto autonómicos como nacionales, incluyendo a la directora general de protección civil. Únicamente asistieron responsables técnicos. Ningún gestor de los que toman decisiones y controlan la inversión que se hace en prevención de incendios, con la excepción de los mandos de la Unidad Militar de Emergencias.

En la reunión final, invitamos a los responsables de la extinción y gestión de incendios, tanto autonómicos como nacionales, incluyendo a la directora general de protección civil

Ahora estamos intentando implantar un módulo sobre estimación de la humedad de la vegetación para mejorar el indicador meteorológico de peligro de incendios que publica la Agencia Estatal de Meteorología. Los técnicos de la Agencia están muy interesados, pero no hay presupuesto. Me pregunto cuánto cuesta un día de extinción de los 20 incendios que han estado activos y cuándo nos convenceremos de que la inversión en prevención a la larga, cuando está bien orientada, siempre compensa.

Termino con las última preguntas: ¿por qué la mayor parte de las 400 000 hectáreas quemadas se sitúan en una región concreta delimitada por las provincias de León, Ourense y Zamora, en la región occidental de España, donde también pueden situarse Cáceres y Ávila (las otras dos provincias más quemadas este verano)? ¿No es cierto que todos los argumentos estructurales que hemos citado arriba (despoblación, legislación, abundancia de combustible, falta de medios de extinción, etc.) afectan exactamente igual a la España oriental (Cuenca, Soria, Albacete, Teruel, Zaragoza, interior de Valencia, Castellón o Alicante) donde apenas ha habido incendios?

Aquí necesitamos analizar la distribución geográfica de los factores de riesgo. En concreto, vamos a fijarnos en el impacto diferencial de la humedad de la vegetación, ya que a menor humedad de la vegetación (mayor sequía) mayor es el riesgo de incendios.

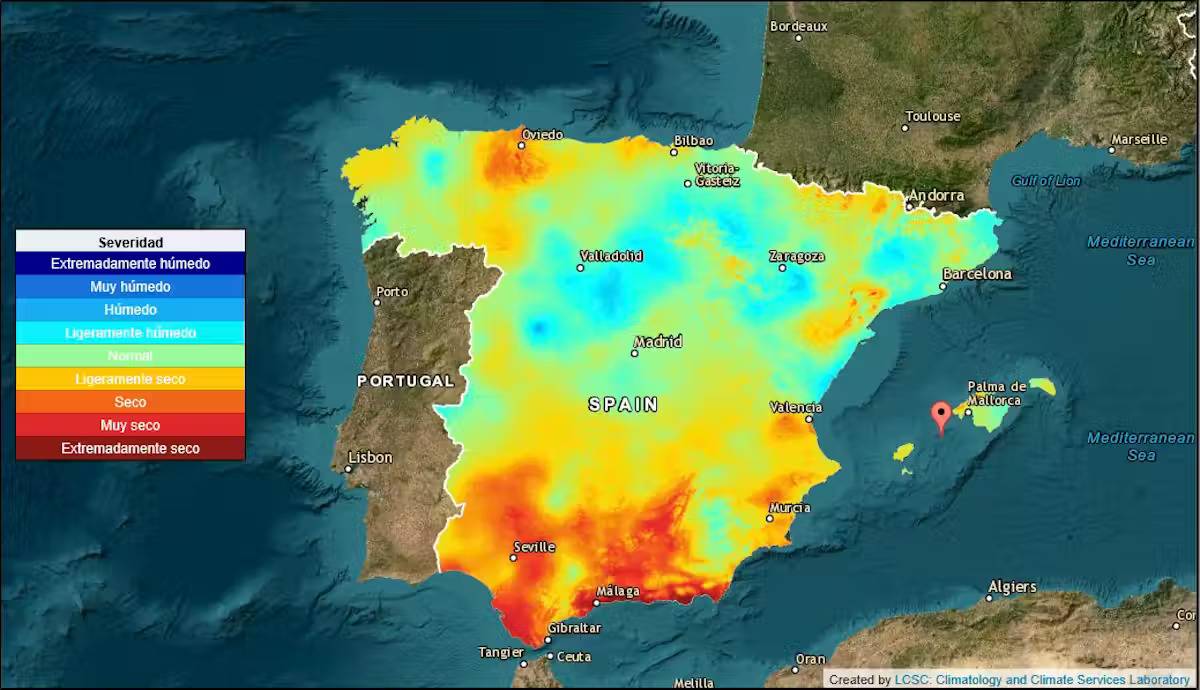

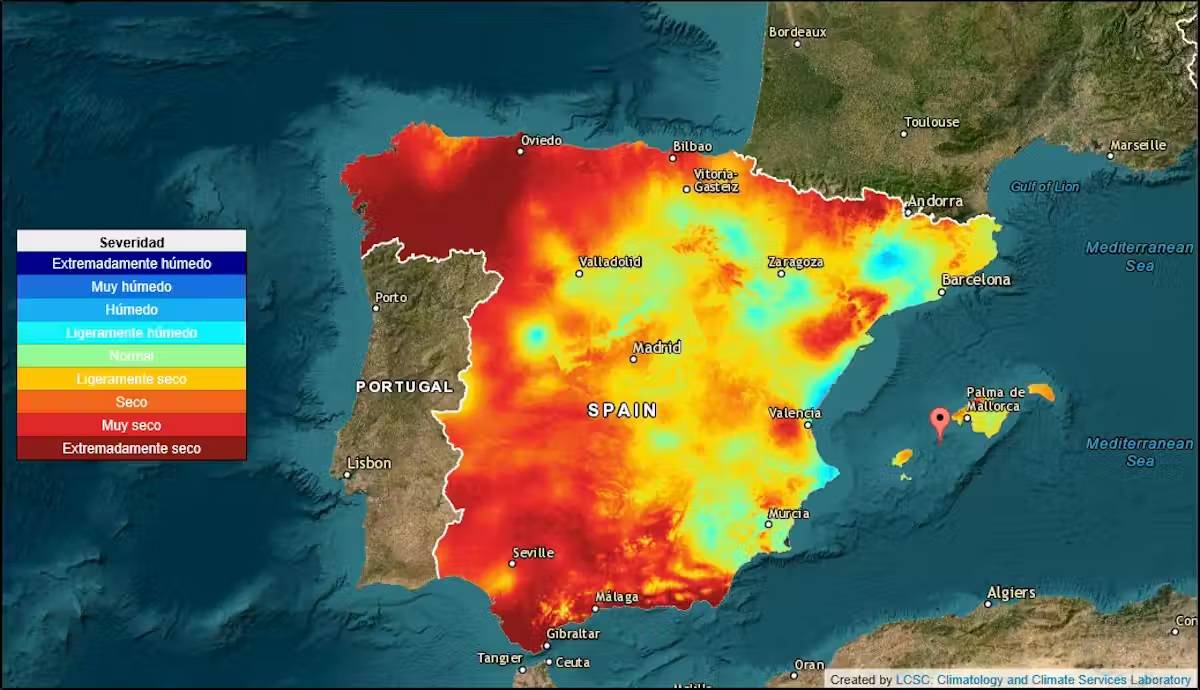

El CSIC calcula para la AEMET un índice estandarizado de sequía (SPEI, por sus siglas inglesas) que tiene en cuenta el déficit de precipitación en un área concreta, la temperatura y la demanda de agua por parte de la atmósfera. Así, cuanto más negativo es el valor, más severa es la sequía meteorológica.

Veamos los mapas de índices estandarizados de sequía correspondientes a la última semana de julio y la última semana de agosto de este año para ver el cambio en la humedad de la vegetación entre ambos periodos, y también el mapa de las zonas más afectadas por los incendios.

Índices de sequía correspondientes a la segunda semana de julio de 2025, calculados por el CSIC, a partir de la temperatura, precipitación y la demanda de agua por parte de la atmósfera. CSIC

Índices de sequía correspondientes a la segunda semana de agosto de 2025, calculados por el CSIC, a partir de la temperatura, precipitación y la demanda de agua por parte de la atmósfera. CSIC

Mapa de áreas quemadas en lo que llevamos de agosto. Copernicus/CE

¿Ven alguna relación entre el mapa de sequía de la segunda semana de agosto y las áreas quemadas en esa semana? Podrán observar que se concentran en las mismas áreas. Si extraemos algunas series temporales del índice de sequía, la comparación resulta todavía más evidente: en la zona próxima a Ponferrada, donde se han registrado dos de los más grandes incendios de este verano, el índice de sequía de la segunda quincena de agosto es el más bajo desde que hay datos (1960).

En base a estos datos, quizás tengamos que mejorar los indicadores actuales de riesgo de incendio y tener en cuenta otros factores que muestren no sólo la meteorología sino el estado de los combustibles, como la humedad de la vegetación.

La alerta temprana es parte de la prevención, y cuando los medios son escasos resulta imprescindible aprovechar toda la información sustancial que tengamos disponible. Así, la gestión será más eficiente y reduciremos nuestra vulnerabilidad, al optimizar los medios disponibles a cuándo y dónde el riesgo es más alto.

Artículo publicado originalmente en The Conversation

Emilio Chuvieco Salinero es catedrático de Geografía en la Universidad de Alcalá