La más joven de las islas Canarias guarda uno de los mejores ejemplos del mundo de deslizamiento gigante, el colapso de uno de sus flancos ocurrido hace miles de años. En este escenario volcánico, el Gobierno del archipiélago ha organizado una ruta para conocer un patrimonio geológico excepcional y acercar la innovación al mundo rural.

El Hierro es la más remota de las islas Canarias. No hay conexión directa con la Península y son contados los vuelos regionales y ferris diarios para acceder a ella. Solo tiene tres municipios: Valverde –única capital insular que no se movió a la costa cuando cesaron los ataques de los piratas–, El Pinar –con los bosques de pino canario que le dan nombre– y La Frontera, a donde este periodista se dirige.

Antes de llegar me detengo en el mirador de Jinama, situado a 1230 metros sobre el mar que se ve abajo y con unas vistas espectaculares del valle de El Golfo. Desciendo hacia la costa para participar en la primera de las Rutas 2030, organizada por el Gobierno de Canarias para impulsar un desarrollo equitativo del archipiélago con la ayuda del conocimiento y la innovación.

Medio centenar de participantes arrancamos la ruta en un día soleado a principios de mayo. El recorrido discurre sobre una costa rocosa acantilada, labrada sobre negras coladas volcánicas, pero nuestras miradas se dirigen primero a los colosales paredones que tenemos detrás.

“Aquí en El Golfo ocurrió algo muy grande, un megadeslizamiento de libro, uno de los mejores ejemplos a escala mundial de colapso de flanco en una isla volcánica”, explica la geóloga del Geoparque de El Hierro, la vulcanóloga Olaya Garcia. “Se generó un material que dejó una cicatriz de unos 15 x 5 km y fue al fondo del mar, ocupando un área que es dos veces la ciudad de Barcelona –añade–. Esto generó un gran tsunami y se desplazaron bloques de 300 metros de alto a 65 km de aquí, mar adentro”.

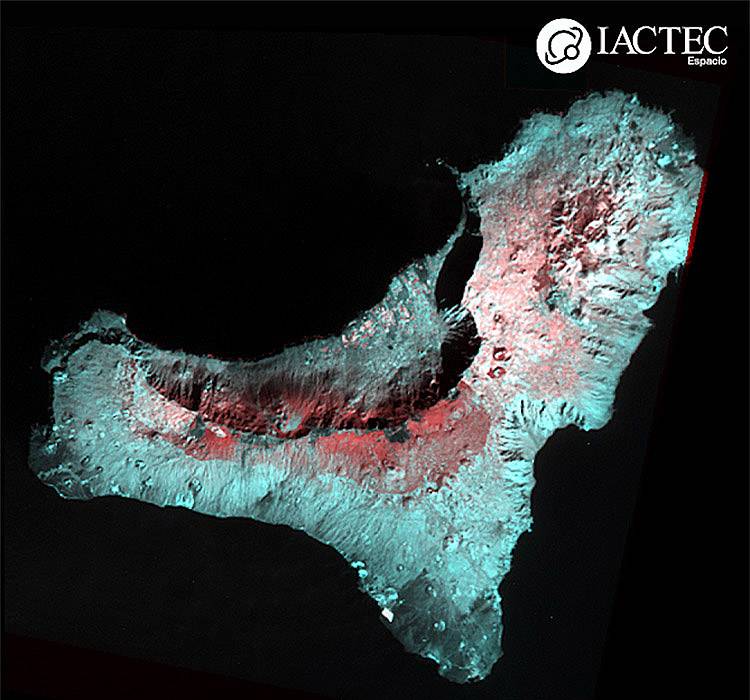

Imagen de El Hierro obtenida por el satélite ALISIO-1 del Instituto de Astrofísica de Canarias. Se observa perfectamente el valle de El Golfo fruto del megadeslizamiento. En tonos rojizos se destacan las zonas más húmedas. / IACTEC-Espacio

¿Cuándo sucedió este gigantesco colapso? “No lo conocemos con detalle, y la presencia de un pequeño entrante o espigón denota que ocurrió en dos fases, pero la horquilla que manejamos es hace entre 26.000 y 95.000 años, de acuerdo con las dataciones isotópicas de la lava”, comenta a SINC durante el camino el catedrático Francisco José Pérez Torrado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), quien también recuerda que El Hierro cuenta con otra estructura geológica de primer orden mundial al sur de la isla: El Lajial, con lavas ‘pahoehoe’ o cordadas y otras formas y procesos geomorfológicos del volcanismo reciente.

Después, durante una de las paradas explicativas, destaca un trabajo de su equipo: “Hemos desarrollado un modelo que relaciona los desarrollos de los rifts o dorsales canarias con estos deslizamientos gigantes, y por tanto de potenciales tsunamis”, apunta a los participantes, “y aquí en El Hierro lo vemos de primera mano, al ser la más joven de las islas canarias –emergió del Atlántico hace 1,12 millones de años– y, por tanto, no está muy enmascarado por erupciones posteriores”.

Hemos desarrollado un modelo, aceptado universalmente, que relaciona los desarrollos de los rifts o dorsales con estos deslizamientos gigantes, y por tanto de potenciales tsunamis

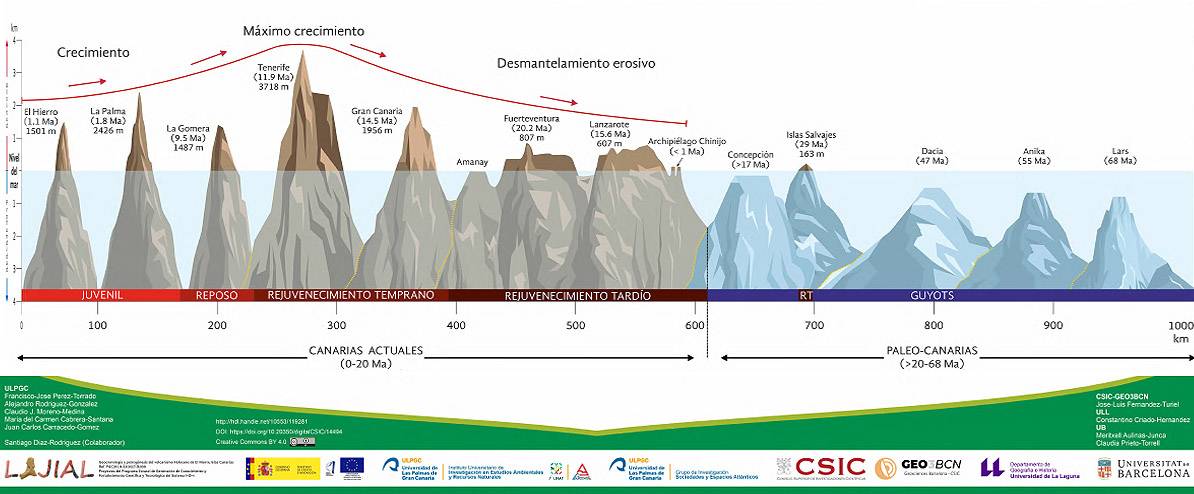

En este contexto, recuerda que el archipiélago canario tiene su origen en un punto caliente desde el que van evolucionando las islas, que pasan por un estadio juvenil (como El Hierro y La Palma ahora), otro de reposo (La Gomera, con estructuras erosivas) y otro de rejuvenecimiento (temprano primero –Tenerife y Gran Canaria– y tardío después –Fuerteventura y Lanzarote, que ya son planas–), antes de desaparecer bajo el mar, como les ocurrió a las que hoy son montes submarinos (Concepción, Salvajes, Dacia, Anika y Lars).

Provincia Volcánica Canaria, con sus islas sobre el mar actuales y las que quedaron sumergidas. / ULPGC et al.

Respecto a su modelo, el vulcanólogo reconoce que han contado con la ayuda de las cientos de galerías construidas tradicionalmente para la minería del agua –un bien escaso en Canarias–. Por ellas han entrado para estudiar el subsuelo y así desarrollar “este modelo aceptado universalmente, que incluso hemos exportado a otras islas como las hawaianas, donde llueve mucho, no necesitan acceder a su subsuelo a por el agua y lo desconocen”.

Por su parte, Olaya apunta hacia las formaciones en las que nos fijamos ahora en la costa acantilada que nos rodea: “Son espectaculares disyunciones columnares mostradas por la erosión marina sobre los malpaíses (campos de lava reciente con una superficie tortuosa y estéril), relacionados con erupciones que rellenaron la depresión de El Golfo”, además de señalar algunos “increíbles arcos de piedra volcánica”.

Arco de piedra volcánica sobre el mar. / SINC

También recuerda que fue un “regalo para la ciencia” la erupción submarina del volcán Tagoro, que emergió en 2011 cerca de la costa sur de la isla, en la Reserva Marina La Restinga-El Mar de Las Calmas. Además de científicos de diversos centros de investigación españoles (IGN, IEO, IGME, las dos universidades canarias y varias de la Península), “vinieron otros de todo el mundo para estudiar la nueva secuencia de crecimiento de la zona afectada tras la destrucción total”, apunta la vulcanóloga.

“En estos fondos se descubrió alguna especie nueva de bacteria y se ha observado que la fauna ha aumentado su resiliencia, cuando al principio se llegó a pensar que iba a ser una desgracia para la economía local, especialmente para los centros de buceo”, recuerda Olaya, quien subraya: “Canarias está ligada a su patrimonio geológico, importante para su turismo y economía, por lo que hay que conocerlo y conservarlo, además de los lazos que tiene con su cultura”.

Canarias está ligada a su patrimonio geológico, que es importante en su cultura, para su turismo y su economía, por lo que hay que conocerlo y conservarlo

En ese punto recuerda la historia de El Garoé, el tilo o árbol santo de los bimbaches –los pobladores nativos de El Hierro–, que de manera intuitiva recogían en albercas el agua que captaba la vegetación y percolaba por el suelo. También que existen más de 250 km de caminos tradicionales por la accidentada orografía de la isla, “llena de toponimia que sigue viva”, y por la que sus pobladores se han visto obligados a subir y bajar riscos con sus ganados durante las “mudadas”.

Como homenaje a los antiguos vecinos de La Frontera, la asociación patrimonial La Tierra que Suena –así llamaban a este terreno de coladas huecas que sonaban al caminar– durante el recorrido varios actores van contando de manera teatralizada cómo se vivía aquí en el pasado y los usos que daban al territorio.

Miembros de la asociación patrimonial 'La Tierra que Suena' encabezan la ruta. / SINC

Entre los cultivos de la zona, dos centran el interés y los debates en esta Ruta 2030: el de la piña y el de la uva. Respecto al primero y justo al finalizar el recorrido, Rubén Padrón, técnico del Cabildo Insular de El Hierro, explica la problemática actual.

“A principios de los años 80 conseguimos una ‘receta’ exitosa para cultivar la piña”, detalla a los asistentes sentados en círculo, “pero luego no invertimos lo suficiente en innovación y, cuando llegaron los problemas, no tuvimos capacidad de reacción”.

“Desde 2015 aproximadamente, los cultivos merman y los agricultores comienzan a desesperarse –continúa–. Los motivos del declive son varios, pero uno importante es que nuestra ‘receta’ contemplaba el uso de productos fitosanitarios para combatir las plagas, y la política europea ha ido reduciéndolos. Ya no contamos con esas herramientas y no hemos descubierto alternativas a los productos que han desaparecido del mercado”.

Por ese motivo, Padrón hace un llamamiento a la comunidad científica para que les ayuden a resolver este “urgente problema” para el sector y se pueda recuperar el cultivo de la piña de una forma sostenible. Entre los que se han ofrecido a ayudar figura el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García.

Debate sobre el reto del cultivo de la piña. / SINC

Para abordar el otro reto, el de los vinos, nos desplazamos a la sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de El Hierro. Allí, además de degustar algunas de sus reconocidas variedades –este año han obtenido medallas Gran Bacchus de Oro–, enseguida nos informan de cuál es el desafío: obtener vinos de El Hierro 100 % locales.

Uno de los técnicos, Alfredo Hernández, resalta que casi el 40 % de las variedades de vinos canarios se encuentran en esta isla y que, gracias a un estudio molecular liderado por la investigadora María Francesca Fort de la Universidad Rovira y Virgili, han descubierto “la singularidad de la población de vid adaptada a la isla de El Hierro, no solo con respecto a la población de vid canaria, sino también a la población mundial”. El estudio también propone que se considere a Canarias un centro de biodiversidad a escala global para este cultivo.

Las vides llegaron al archipiélago durante la colonización castellana. Desde ese momento, se fueron seleccionando según sus caracteres organolépticos y facilidad de cultivo, evolucionado de manera ininterrumpida. En cambio, las vides peninsulares y del resto del mundo, al sufrir la plaga de la filoxera a finales del siglo XIX y principios del XX, interrumpieron esa evolución. Muchas desaparecieron. Las de la Península y otros lugares tienen unos 120 años, en cambio las vides canarias tienen más de 500 años.

La singularidad de las variedades es incuestionable, pero el problema es la falta de levaduras propias, no foráneas o comerciales como se emplean ahora. “Y usar levaduras salvajes es una ruleta rusa para el viticultor, porque no te sale siempre el mismo tipo de vino”, advierte el técnico, “por lo que pedimos que se involucren los científicos”.

Lo que solicitan es un estudio exhaustivo de la microbiota asociada al cultivo de la vid, “ya que la levadura que empleamos no es local, y eso pierde parte de la gracia”. Con esta nueva demanda para la ciencia concluye la primera Ruta 2030 en La Frontera.

Debate sobre el reto de los vinos de El Hierro. / SINC

Los agricultores isleños cuentan no obstante con un aliado: la fertilidad de los suelos volcánicos. La profesora María del Pino Palacios desde la ULPGC aclara el motivo: “Se comportan físicamente como suelos arenosos (la infiltración es rápida y no se encharcan), químicamente como arcillosos (retienen bien el agua y los nutrientes) y biológicamente de forma particular (con velocidades de mineralización baja que permite que sean muy ricos en materia orgánica)”.

Palacios también recuerda “el microclima particular de El Hierro, que permite la producción de esos vinos de excepcional calidad, así como especies que se cultivan poco en Europa e, incluso, en otras islas; y, además también destaca la importante actividad ganadera, que mantiene el pastoreo”.

De hecho, cuando recorres la isla es fácil encontrar cabras, ovejas y vacas, además de descubrir la enorme diversidad de paisajes del territorio más occidental y meridional de España. Costas acantiladas, islotes y roquedos en los que sobrevive el lagarto gigante, campos de lava, verdes bosques de fayal-brezal, sabinares con ejemplares centenarios, pinares que resisten el fuego…

Todo en poco más de 260 km2, una tierra en la que hasta el siglo XIX también estuvo el meridiano origen o cero para fijar la longitud en los mapas de los navegantes europeos. Ahora, son sus habitantes los que ponen rumbo hacia la conservación y el desarrollo sostenible de su isla.

Monumento en recuerdo del antiguo meridiano de El Hierro. / SINC

A partir de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, se está desarrollando la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030 (ACDS 2030), una estrategia en la que están implicados todos los agentes de las islas, tanto públicos como privados, para transformar su modelo actual de desarrollo en otro más sostenible.

En este marco se organizan las ‘Rutas 2030’, impulsadas por el Gobierno Canario y la asociación EMERGE, con el objetivo de establecer alianzas entre los sectores productivos tradicionales y la innovación para superar los retos pendientes, especialmente en los 46 municipios canarios con menos de 10.000 habitantes.

“Tenemos que hacer que la innovación contribuya al bienestar, al desarrollo sostenible, económico y ambiental de Canarias, una tierra de ocho islas iguales”, ha subrayado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, durante la primera ruta en La Frontera. Su alcalde, Pablo Rodríguez, animó “a venir a este valle en forma de media luna, que es como dos brazos que acogen”. Las siguientes rutas están previstas en Tinajo (Lanzarote) y Gáldar (Gran Canaria).

Clavijo también destacó el papel de la comunidad científica y las empresas para el progreso de las zonas rurales canarias a través del conocimiento y la innovación, algo en lo que coincidió la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín Tavío, quien adelantó que antes de fin de año está previsto que la nueva Ley Canaria de la Ciencia entre en su Parlamento.

Sabina centenaria de El Hierro, uno de los símbolos de la isla. / SINC

No lejos del recorrido de la Ruta 2030 en La Frontera se encuentra el Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro (Gallotia simonyi), parte del Ecomuseo de Guinea, donde también se puede visitar un tubo volcánico y un poblado original. Este lagarto, que puede medir hasta 60 cm, es una especie en peligro de extinción.

Ahora en mayo se inicia su periodo reproductivo, explican a SINC los biólogos Miguel Molina Borja y Martha L. Bohórquez Alonso de la Asociación Bienestar Ambiental y la Universidad de la Laguna, coautores de una revisión de estudios sobre los reptiles del género Gallotia en las islas Canarias. De hecho, en el centro de recuperación se juntan a los machos (algo más grandes) con las hembras durante la primera quincena de este mes, la época de apareamiento. Los dos biólogos nos cuentan los detalles.

Los machos desarrollan unos llamativos ocelos amarillos y, durante el cortejo, siguen a las hembras inflando su región gular (bajo la barbilla) y moviendo la cabeza en sentido vertical. Si la hembra no lo acepta, suele abrir la boca e incluso intenta morderle, pero si da el visto bueno, es el macho quien muerde levemente la piel del cuello de su pareja y se desplaza con ella lentamente. Luego gira la parte trasera de su abdomen acercándola a la cloaca de la hembra, que ha elevado la región posterior de su cuerpo. En ese momento ocurre la cópula. Todo este proceso dura entre 2,5 y 5,5 minutos. Un mes después tiene lugar la puesta de huevos.

Para salvarlos de la extinción, desde 1986 se han reproducido ejemplares del lagarto gigante de El Hierro en recintos controlados. Las crías de los diferentes años han sido reintroducidas en su medio natural (desde 2005) o bien han pasado a formar parte de la reproducción de años siguientes. En la actualidad se dispone de alrededor de 360 ejemplares ubicados en terrarios de dos instalaciones. Algunos de los lagartos son sometidos a un proceso de aprendizaje de reconocimiento de predadores potenciales, como los cernícalos y gatos.

La población original estaba –y continúa– en el cercano Risco de Tibajate, y ahora viven lagartos reintroducidos en el islote Roque Chico de Salmor (alrededor de 126 ejemplares). También se ha intentado en otros dos lugares de la isla, pero no está comprobada la supervivencia de los ejemplares liberados, aunque se haya encontrado algún excremento que lo surgiera. Por tanto, no se considera que la especie esté fuera de la categoría de en riesgo de extinción.

Respecto a la evolución de las distintas especies de lagartos Gallotia, en el archipiélago canario debió ir asociada a la sucesiva emergencia de las islas mediante vulcanismo desde el fondo oceánico, pero no están claras las vías de colonización y si las especies de gran tamaño –como la de El Hierro– evolucionaron a partir de las más pequeñas o a la inversa.

Actualmente Miguel y Martha llevan a cabo un proyecto de divulgación de los lagartos de El Hierro y La Gomera. También colaboran con todo un experto local, Miguel Ángel Rodríguez, biólogo del Cabildo de la isla y autor de los libros Flora de El Hierro y, junto a Domingo Trujillo González, Fauna de El Hierro.

Dos ejemplares del Centro de Recuperación del Lagarto Gigante de El Hierro (Ecomuseo de Guinea). / SINC

Parque eólico de la central hidro-eólica 'Garona del Viento' en El Hierro, un ejemplo de provisionamiento sostenible y autóctono de energía. / SINC

Además de la importancia geológica del entorno de La Restinga, al sur de El Hierro, el puerto de esta localidad es conocido por acoger la llegada de cayucos con migrantes, no siempre con vida. / SINC